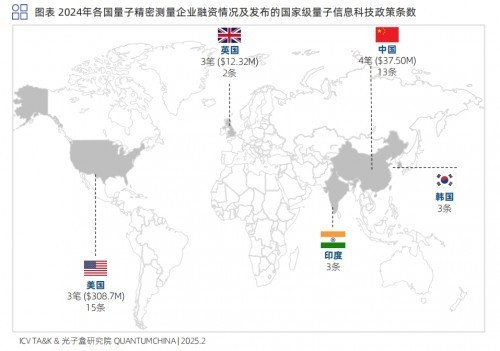

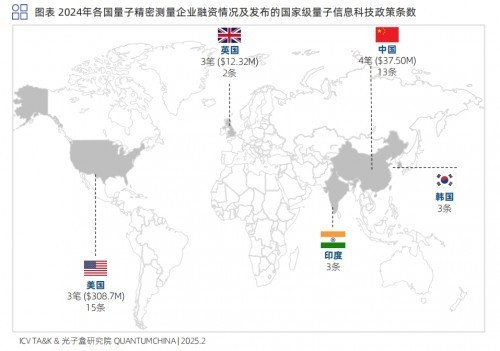

量子传感技术作为量子信息技术的三大核心领域之一,正迎来全球性爆发增长。根据光子盒研究院《2025全球量子安全产业发展展望》显示,中国已出台13项国家级政策支持量子精密测量技术研发,并推动4笔相关投融资,资本动员能力跃居全球第二。预计到2035年,全球量子精密测量产业规模将达44.97亿美元,下游应用规模突破17.99亿美元,技术商业化进程显著加速。

(图片来源:光子盒研究院《2025全球量子安全产业发展展望》)

政策层面,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议明确将“量子科技”纳入未来产业首位,并明确通过资金、政策、标准、人才等全方位支持,推动“产学研用”资源整合,为量子传感技术发展提供顶层保障。在此背景下,国器传感作为中国量子传感领域领军企业,通过SERF原子磁强计技术打破欧美垄断,构建覆盖医疗、工业、科研等全场景商业化矩阵,成为行业产业化范本。

商业化落地 多场景应用加速产业渗透

国器传感通过持续技术创新,实现SERF原子磁强计性能的显著提升。S1系列体积5cm³、灵敏度15 fT/√Hz;S2系列同等体积下灵敏度提升至10 fT/√Hz;S3系列进一步小型化至3.8cm³并搭载光功率稳定系统,为各个领域的研究提供前所未有的技术手段。

在零磁医疗领域,国器传感通过阵列式微小型SERF原子磁强计实现功能信息医学成像的革命性突破,为心梗、脑梗等疾病的早期筛查提供科学高效的手段。

针对电池缺陷检测,国器传感的研究聚焦于通过非破坏性表征锂电池电流产生的磁场特征,以突破传统检测方法的效率瓶颈。随着研究的不断深入,有望将传统需数周的自放电检测时间大幅缩短至分钟量级,从而推动工业检测模式向"即产即检"的智能化方向转型。

在电力系统监测方面,国器传感正积极探索传感器在强磁高压环境下的非侵入式电流测量技术,目前相关研究已取得阶段性进展,为后续攻克0-1000A量程内高精度测量及温度漂移抑制等难题奠定了基础。经过不断地验证和优化,这一技术方向有望为高压电网宽带振荡和谐波共振问题的解决提供潜在支持。

产业链协同 产学研融合构建生态壁垒

作为中国量子传感领域的领先企业,国器传感通过产学研协同创新,构建了完整的产业链布局。公司与北京航空航天大学、华东师范大学、中国科学技术大学等院校携手开展合作,共同致力于SERF原子磁强计技术的创新与成果转化,并成功开发出一系列具有自主知识产权的量子传感产品。

在核心元器件方面,国器传感实现了重大突破。公司成功掌握了激光泵浦、磁场调控、原子相干性保持、精密温控与气体控制四大核心技术,系统性地攻克了碱金属原子气室制备过程中的一系列行业难题。同时,前瞻性地开发出表面惰化处理技术,显著延长了原子气室的使用寿命,解决了行业长期面临的痛点。这些技术突破使国器传感实现了从材料工艺到产品封装的全链条覆盖,为中国量子传感产业的自主可控发展奠定了坚实基础。

基于核心技术的自主可控,国器传感不断挖掘应用场景,在保障产品适应性和兼容性的前提下,能够针对不同行业需求提供高精度、多功能、定制化的系统解决方案,确保在医疗、工业、科研等应用领域始终保持竞争优势。

在近日召开的2025量子信息学术大会上,国器传感作为产学研合作单位,展示了SERF极弱磁测量领域的前沿技术与系列化产品。凭借自主创新的量子传感器技术,公司打破了国外垄断,推动量子精密测量这一“量子技术先行军”从实验室走向规模化商用。通过构建“基础研究-技术开发-产品应用-反馈创新”的闭环生态,国器传感正以技术实力与开放合作,引领量子科技产业化浪潮。

量子传感赛道的爆发,不仅是技术革命的产物,更是国家战略与市场需求共振的结果。国器传感通过核心技术突围、全产业链协同与场景化深耕,不仅重塑了国家战略科技力量的版图,更为中国企业抢占全球量子传感制高点提供了范本。面向未来,随着医疗、国防、科研等领域的应用不断深化,量子传感技术将深刻改变我们的生活和工作方式,为经济社会发展注入新的动力。

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:政策与需求双轮驱动 国器传感以“小体积”撬动“大市场”https://pad.zol.com.cn/1084/10849448.html